Depuis l’irruption des smartphones dans le quotidien des jeunes, la question du bien-être mental à l’école est devenue centrale dans les débats éducatifs. Faut-il interdire ces appareils durant les heures scolaires pour protéger la santé mentale des élèves ? Deux études récentes, l’une menée en Australie et l’autre au Royaume-Uni, offrent des éclairages nuancés sur ce sujet complexe, révélant que cette question va bien au-delà d’un simple geste réglementaire et interroge nos modèles d’accompagnement éducatif et familial.

On vous explique.

En Australie du Sud : l’essai d’une interdiction stricte

L’étude austalienne est l’une des rares recherches à proposer une méthodologie robuste pour évaluer l’impact d’une interdiction complète du téléphone à l’école. Les chercheurs ont tiré parti d’un « essai émulé », une approche destinée à reproduire les conditions d’un essai clinique randomisé à partir de données d’observation. En pratique, ils ont comparé plus de mille adolescents de divers établissements ayant déjà adopté, ou non, une interdiction stricte des smartphones en 2023.

Les résultats se révèlent instructifs mais nuancés. L’interdiction est associée à une réduction significative, mais modeste, de la détresse psychologique et des émotions négatives chez les élèves, sans pour autant augmenter leurs émotions positives. Les bénéfices semblent légèrement plus marqués chez les garçons et les adolescents plus âgés, même si l’effet demeure globalement faible.

Ce constat est particulièrement intéressant puisque la majorité des élèves australiens possèdent un smartphone dès 12 ans, et l’usage excessif ou inadapté est régulièrement pointé du doigt par les professionnels de santé pour ses effets délétères : anxiété, dépression, troubles du sommeil et stress. En réduisant l’accès au téléphone pendant le temps scolaire, les écoles offrent un « break digital », capable de limiter l’exposition aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au cyberharcèlement et aux mécanismes de comparaison sociale.

Néanmoins, l’étude invite à la prudence : elle suggère que ces interdictions ne constituent qu’un élément d’une politique globale de soutien à la santé mentale des adolescents, au sein de laquelle il est aussi nécessaire de promouvoir la littératie numérique, de développer les compétences socio-émotionnelles et d’encourager les interactions positives entre élèves. Les voix des élèves, trop souvent absentes du débat, devraient être entendues afin d’identifier des alternatives mieux acceptées et plus efficaces.

Au Royaume-Uni : limiter l’usage mais sans effet notable

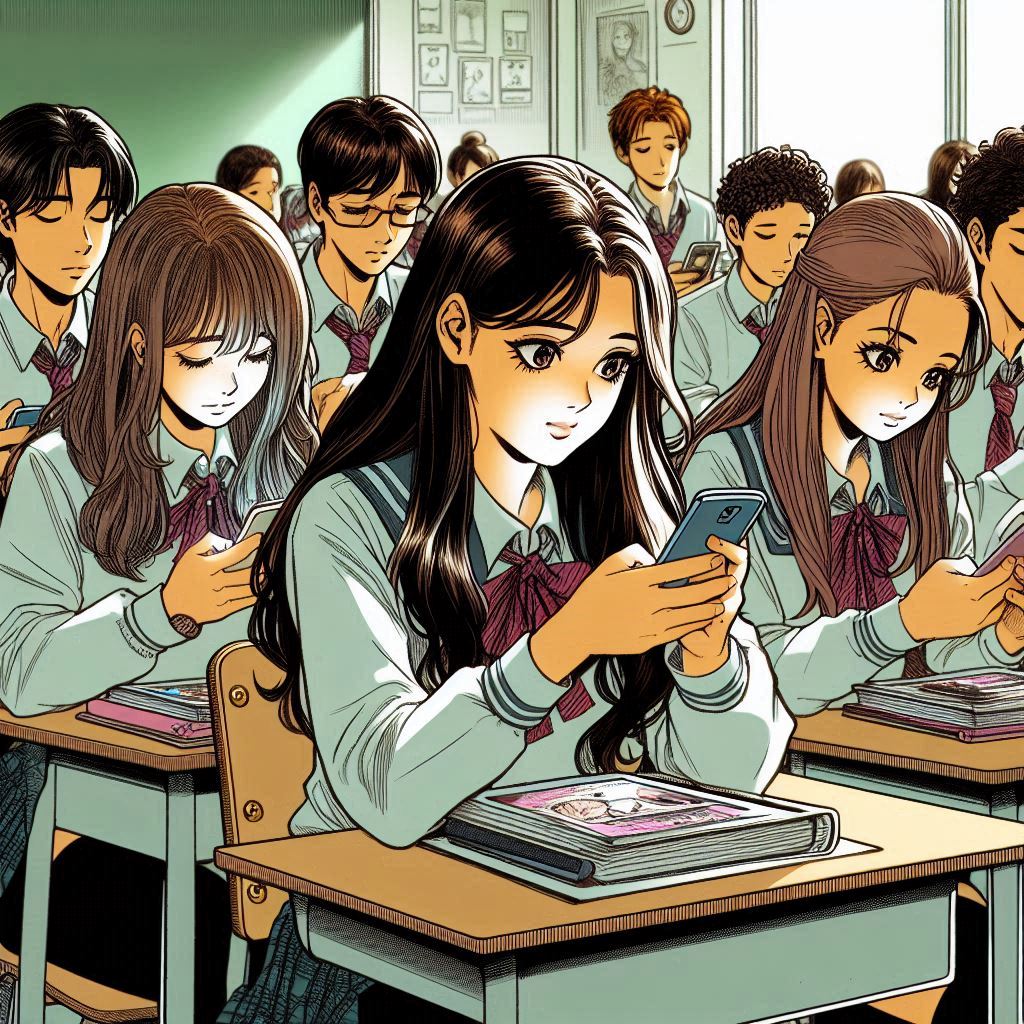

Dans une approche différente, mais complémentaire, l’article anglais analyse la première véritable expérimentation à grande échelle de la politique britannique de restriction des smartphones à l’école. La recherche, menée dans 30 établissements auprès de plus de 1200 élèves, compare les effets de politiques restrictives (téléphones interdits toute la journée, gardés éteints dans les sacs) à des politiques permissives (usage possible à certains moments ou lieux).

Contrairement aux intuitions, les résultats ne montrent aucune différence en termes de bien-être, d’anxiété, de symptômes dépressifs, de problématiques liées aux réseaux sociaux ou à la qualité du sommeil entre les deux groupes d’élèves.

Certes, l’usage des téléphones diminue durant les heures scolaires dans les écoles restrictives, mais ce temps est largement « compensé » par une utilisation accrue en dehors de l’école, si bien que le temps d’écran total, en semaine comme durant les week-ends, reste similaire. Cette compensation met en évidence les limites du cadre scolaire pour influencer de manière durable les pratiques numériques des adolescents.

Les auteurs vont plus loin, en rappelant que la nature et la qualité de l’usage comptent autant, sinon plus, que sa durée. Par exemple, les usages passifs (scrolling sur les réseaux sociaux, consommation de contenus anxiogènes) sont davantage reliés à la détresse psychologique que les usages actifs ou créatifs. Les motivations et le contexte d’utilisation (besoin de socialisation, gestion émotionnelle, recherche d’aide) jouent un rôle central dans la relation entre le smartphone et le bien-être.

Les politiques de bannissement : un enjeu international controversé

Si la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et désormais le Royaume-Uni ont adopté des lignes directrices allant de la restriction réglementée à l’interdiction pure et simple, les effets réels sur la santé des jeunes restent sujet à débat. Les parents, éducateurs et politiques oscillent entre enthousiasme et scepticisme, pris entre la peur des addictions numériques et la nécessité d’accompagner les jeunes vers un usage responsable des technologies.

Les défenseurs de l’interdiction arguent que le smartphone est une distraction majeure, un vecteur de cyberharcèlement et d’incivilités, et qu’une mesure forte renforce la concentration, la socialisation « réelle », réduit le stress scolaire et protège la santé mentale. Certains chercheurs avancent même que les élèves fréquentant des écoles où le téléphone est banni présentent moins de troubles psychologiques et de meilleures performances scolaires. Soutenir ce type de politique, peu coûteuse, serait donc un levier prometteur pour la réussite scolaire et le bien-être.

Pour leurs opposants, l’interdiction est une réponse rigide et inadaptée, qui néglige les usages positifs des smartphones (liens sociaux, accès à l’information, entraide en cas d’isolement ou de marginalisation) et le recul indispensable des élèves sur leurs propres pratiques numériques. L’implication des familles et la régulation fine des contenus en ligne sont également, selon eux, essentielles à une politique réellement efficace de protection de la jeunesse.

Un débat centré sur l’école, mais qui doit s’élargir

La comparaison des deux études montre que l’école seule ne peut transformer durablement le rapport des jeunes au numérique. L’interdiction du smartphone, si elle a des effets bénéfiques mesurables sur la détresse psychologique durant les temps scolaires, ne peut suffire à elle seule à améliorer le bien-être global des adolescents. Ceux-ci restent exposés hors des murs éducatifs à des formes multiples de pressions numériques : réseaux sociaux anxiogènes, cyberharcèlement, surinformation, comparaisons sociales permanentes.

Les auteurs britanniques insistent sur l’importance d’un accompagnement parental renforcé, d’une éducation aux médias adaptés, d’une régulation de l’industrie technologique plus stricte et de politiques de santé publique incluant la prévention du cyberharcèlement. Sans prise en compte du contexte familial, du climat scolaire, et de la qualité des relations entre pairs, une interdiction peut produire des effets trop faibles, ou même être mal vécue, comme cela a été observé dans certains établissements australiens où elle entraine frustration, sentiment de perte d’autonomie ou difficulté de contact avec les proches.

Les adolescents, acteurs de leur bien-être numérique ?

Une conclusion consensuelle émerge : pour soutenir la santé mentale des adolescents, il faut les considérer comme des acteurs de leur bien-être numérique, les inclure dans la conception des politiques, leur apprendre à discerner les usages positifs et les moments nocifs, et renforcer la résilience individuelle et collective. Si l’école reste un terrain propice à l’expérimentation des temps de pause digitale, la réflexion éducative doit dépasser la seule interdiction matérielle pour aborder les dimensions psycho-sociales et émotionnelles de la vie numérique.

Les études australienne et britannique présentées invitent à penser une approche systémique, où le bannissement des smartphones se combine à une éducation numérique de qualité, à un travail sur le climat scolaire et à une écoute accrue des besoins des enfants et des familles. Elles rappellent aussi que la recherche manque aujourd’hui de données longitudinales robustes, capables d’évaluer l’évolution des effets de ces politiques dans la durée et dans la diversité des contextes sociaux et familiaux.

Et demain ?

La montée des mesures restrictives dans de nombreux pays s’inscrit dans une volonté de répondre aux inquiétudes croissantes des familles face aux effets de l’exposition accrue aux écrans : impacts sur le sommeil, troubles anxieux, cyberharcèlement, baisse des performances scolaires. Pourtant, l’expérience internationale et la diversité des résultats obtenus appellent à la prudence et à l’innovation continue : tester, adapter, évaluer les effets de la régulation sans pour autant diaboliser la technologie.

Pour avancer, il faut à la fois renforcer l’accompagnement éducatif, former les adultes à comprendre les enjeux du numérique, et développer des dispositifs d’aide adaptés pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Seule une action coordonnée entre école, famille, associations et pouvoirs publics permettra aux adolescents de mieux s’orienter dans leur univers numérique, en privilégiant des usages épanouissants et protecteurs pour leur santé mentale.

Les études récentes sur l’interdiction des smartphones à l’école offrent donc des pistes pour améliorer le bien-être des jeunes, mais rappellent aussi la nécessité de ne pas réduire le débat à une opposition entre tolérance et prohibition. À l’ère du numérique, la santé mentale des adolescents se joue aussi bien dans les salles de classe que dans les chambres, les réseaux sociaux, et les espaces familiaux : la clé réside dans une approche globale, inclusive, fondée sur la confiance et l’éducation.